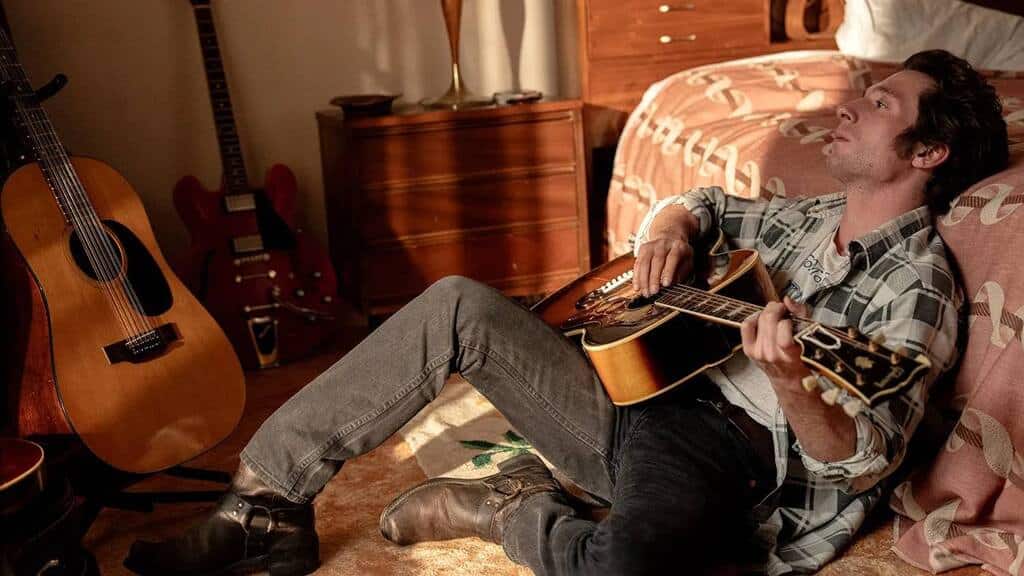

Spetta al nostro compatriota Paolo Sorrentino l’onere e l’onore di aprire le danze per i film in concorso in questa ottantaduesima Mostra d’arte cinematografica di Venezia, con un film che a circa un anno di distanza dall’arrivo in sala di “Parthenope” si ormeggia sulle sponde del Lido avvolto da un alone di completo mistero.

Toni Servillo – sempre più attore feticcio del regista – veste i panni di Mariano De Santis, giurista imperturbabile diventato presidente della Repubblica, che ci viene mostrato agli sgoccioli del suo mandato.

De Santis, o “cemento armato”, questo il soprannome tributato al protagonista, è un uomo di legge, un uomo dai valori di ferro diviso perennemente tra i propri doveri lavorativi e quelli di padre/marito; un uomo imbrigliato all’interno delle proprie convinzioni, ancorato al ricordo della moglie scomparsa e che prima di passare il testimone in attesa di ritirarsi a vita privata si trova di fronte a due questioni che metteranno a dura prova la sua bussola etico-morale.

Firmare o no la legge sull’eutanasia? Concedere o meno la grazia ad una donna ostinata a riceverla e ad un uomo che sembra invece rigettarla?

All’interno di questa cornice politica che rappresenta a pieno titolo la nemesi artistica del “Divo”, Sorrentino utilizza la narrazione per realizzare un opera matura e consapevole che ragiona di antitesi, di paradosso, in un turbinio di immagini e situazioni speculari che riflettono sulla caducità dell’esistenza e sul senso stesso della vita.

De Santis è un giurista di ferro, una figura rigida intrappolata all’interno del proprio immobilismo: esistono le regole, esistono i fatti, non c’è spazio per le sfumature in quello che sembra essere una linea di condotta vetusta e arcaica in netta contrapposizione con gli ideali progressisti che si palesano all’orizzonte.

È un opera particolare, “La Grazia” di Sorrentino, un opera apparentemente distaccata dalle linee guida tracciate all’interno delle sue ultime produzioni, ma che al tempo stesso riesce ad inserirsi perfettamente nei codici artistici e poetici che caratterizzano la filmografia del regista, delineando un filo conduttore che sposa un discorso teorico che il cimeasta sta portando avanti da alcuni anni a questa parte.

“La Grazia” è un film di riscoperta, un prodotto che guarda al passato per trovare linfa vitale in un futuro sempre più in contrasto coi valori prestabiliti della catarsi sociale che si sussegue di generazione in generazione.

Un film che attraverso l’incomunicabilità, in perfetto stile “sorrentiniano (il tono grottesco e in alcuni momenti estremamente ironico non verrà meno neanche qui) si autoaffida il compito di porre in connessione tra loro modi di pensare e di agire apparentemente agli antipodi, ma legati tra loro da quella forza motrice e indissolubile in grado di ricongiungere tutti quei confini invalicabili che si pongono di intralcio.

Sorrentino ci induce a guardare più da vicino, ad abbracciare la concretezza, la sostanza, in un mondo fatto di numeri e di leggi, a “chiedere perdono, non prima per favore”.

Qualcuno in una canzone diceva che “Sorrentino non avrebbe fatto un ciak migliore”, capirete chi durante la visione, in caso contrario chiedo umilmente perdono per lo spoiler, per favore…

Blog

La Grazia – Paolo Sorrentino

Spetta al nostro compatriota Paolo Sorrentino l’onere e l’onore di aprire le danze per i film in concorso in questa ottantaduesima Mostra d’arte cinematografica di Venezia, con un film che a circa un anno di distanza dall’arrivo in sala di “Parthenope” si ormeggia sulle sponde del Lido avvolto da un alone di completo mistero.

Toni Servillo – sempre più attore feticcio del regista – veste i panni di Mariano De Santis, giurista imperturbabile diventato presidente della Repubblica, che ci viene mostrato agli sgoccioli del suo mandato.

De Santis, o “cemento armato”, questo il soprannome tributato al protagonista, è un uomo di legge, un uomo dai valori di ferro diviso perennemente tra i propri doveri lavorativi e quelli di padre/marito; un uomo imbrigliato all’interno delle proprie convinzioni, ancorato al ricordo della moglie scomparsa e che prima di passare il testimone in attesa di ritirarsi a vita privata si trova di fronte a due questioni che metteranno a dura prova la sua bussola etico-morale.

Firmare o no la legge sull’eutanasia? Concedere o meno la grazia ad una donna ostinata a riceverla e ad un uomo che sembra invece rigettarla?

All’interno di questa cornice politica che rappresenta a pieno titolo la nemesi artistica del “Divo”, Sorrentino utilizza la narrazione per realizzare un opera matura e consapevole che ragiona di antitesi, di paradosso, in un turbinio di immagini e situazioni speculari che riflettono sulla caducità dell’esistenza e sul senso stesso della vita.

De Santis è un giurista di ferro, una figura rigida intrappolata all’interno del proprio immobilismo: esistono le regole, esistono i fatti, non c’è spazio per le sfumature in quello che sembra essere una linea di condotta vetusta e arcaica in netta contrapposizione con gli ideali progressisti che si palesano all’orizzonte.

È un opera particolare, “La Grazia” di Sorrentino, un opera apparentemente distaccata dalle linee guida tracciate all’interno delle sue ultime produzioni, ma che al tempo stesso riesce ad inserirsi perfettamente nei codici artistici e poetici che caratterizzano la filmografia del regista, delineando un filo conduttore che sposa un discorso teorico che il cimeasta sta portando avanti da alcuni anni a questa parte.

“La Grazia” è un film di riscoperta, un prodotto che guarda al passato per trovare linfa vitale in un futuro sempre più in contrasto coi valori prestabiliti della catarsi sociale che si sussegue di generazione in generazione.

Un film che attraverso l’incomunicabilità, in perfetto stile “sorrentiniano (il tono grottesco e in alcuni momenti estremamente ironico non verrà meno neanche qui) si autoaffida il compito di porre in connessione tra loro modi di pensare e di agire apparentemente agli antipodi, ma legati tra loro da quella forza motrice e indissolubile in grado di ricongiungere tutti quei confini invalicabili che si pongono di intralcio.

Sorrentino ci induce a guardare più da vicino, ad abbracciare la concretezza, la sostanza, in un mondo fatto di numeri e di leggi, a “chiedere perdono, non prima per favore”.

Qualcuno in una canzone diceva che “Sorrentino non avrebbe fatto un ciak migliore”, capirete chi durante la visione, in caso contrario chiedo umilmente perdono per lo spoiler, per favore…

Classe 1996 (esattamente come Scream) cresciuto col trauma per la morte di Mufasa, la profonda ammirazione verso i gangster scorsesiani e l’amore viscerale nei confronti delle femme fatale di hitchcockiana memoria. Amante della settima arte in ogni sua singola declinazione, dalle pietre miliari del cinema classico alle produzioni di largo consumo. Ricorderemo il mondo attraverso il cinema, diceva Bertolucci… come dargli torto, in fin dei conti?

Classe 1996 (esattamente come Scream) cresciuto col trauma per la morte di Mufasa, la profonda ammirazione verso i gangster scorsesiani e l’amore viscerale nei confronti delle femme fatale di hitchcockiana memoria. Amante della settima arte in ogni sua singola declinazione, dalle pietre miliari del cinema classico alle produzioni di largo consumo. Ricorderemo il mondo attraverso il cinema, diceva Bertolucci… come dargli torto, in fin dei conti?