Decimo film, ottavo capolavoro – o promesso tale – , e potremmo chiudere così.

Dopotutto quando sbarca nelle sale l’unico regista appellato più per acronimo che per nome – trattamento riservato a quelli che oggi definiremmo i veri GOAT, vedasi MJ, CR7, LM10, LBJ e così via – , già tutti sanno che il film è marchiato, inciso a fuoco con quelle iniziali che oramai da quasi vent’anni sono il maggiore e più affidabile bollo di garanzia.

Una battaglia dopo l’altra (One Battle After Another), liberamente ispirato al capolavoro letterario Vineland (1990) del visionario Thomas Pynchon, è la storia degli attivisti rivoluzionari del fittizio gruppo French 75, della loro forza inarrestabile ma battuta, vinta, ma non sopita fino in fondo. Una battaglia dopo l’altra è una storia di amicizie e ideali forti e traditi, poi decaduti ma pronti a riemergere dalla flebile scintilla del primo scontro tra placche titaniche. È la storia di certi Stati Uniti che nell’altro hanno individuato il nemico, che poi l’hanno inglobato, ammansito e allontanato, e che la medesima sorte ha riservato al furore di idee che erano sì roventi di fuoco e sangue, ma che raschiando il fondo il sistema le ha trasformate in etichette, proclami e stampe su magliette vendute al quintuplo del salario pagato a chi queste maglie le fabbrica – chiaramente lontano dai confini a stelle e strisce. Una battaglia dopo l’altra è una storia di reduci riformati, rientrati nella tradizione che avrebbero voluto distruggere, al più dormienti, in attesa di quel barlume di speranza e di loro che sperano prima o poi di scorgere in un figlio, perché quel poco di fuoco che sa ancora riaccendersi in loro divampi senza tregua in un futuro certo asfittico, secco e senza vita, ma in cui la sola miccia di una speranza spinge a credere che ancora tutto posso bruciare. Ma, soprattutto, questa storia reca una sigla a tre lettere.

Una battaglia dopo l’altra è un film di PTA.

Eppure, a discapito dell’epica di un elogio più che meritato – parlando di un autore capace di entrare a gamba tesa nell’Olimpo dei grandi di sempre senza temere il confronto DAVVERO con nessuno –, quest’ultima opera del cinquantacinquenne maestro losangelino è un film “suo” sotto ogni sfaccettatura e interpretazione possibile di un aggettivo che qui è possessivo, paterno, identitario, culturale e biografico, il tutto nell’eleganza velata, polemica, critica ed enunciativa che da sempre caratterizza l’autore in questione – seppur questo rappresenti di certo un esempio dell’ Anderson più sporco, quasi sgrammaticato, evoluto sì coerentemente ma ai limiti dell’inedito.

Ad esempio, inaspettatamente – e in barba a tutti quelli che «eh ma non è così, al MAESTRO non lo si può rinchiudere nella gabbia del film d’azione» come ai vari «anche Tarkovskij disse che Solaris non era considerabile un film di fantascienza, perché in fondo il genere…» e bla bla bla –: Una battaglia dopo l’altra è un film d’azione – come pure Solaris (Солярис, o Soljaris, 1972), caro il nostro Andréj Arsén’evič, è un film di fantascienza – , punto. Che ci si arrenda al fatto e si passi avanti. Tanto più che, rispetto alla fantascienza (che è molto questione di contesto), ancor di più l’action si sostanzia in ricorrenze e sintattiche specifiche, caratterizzanti, che Paul Thomas Anderson non evade affatto, semmai, da grande maestro quale è – e quale fu Tarkovskij, che in Solaris fece lo stesso – le sfrutta a pieno e le piega al suo stile e alla sua tecnica, rimodulandone processi e significati che suonano raddoppiati proprio perché posti in quella “gabbia” che canonicamente non avrebbe saputo trattenerli. Da qui l’esplosività del film, che è a tutti gli effetti una bomba posta a minare le fondamenta stesse di un cinema che, dai bei tempi delle rivoluzionarie New Hollywood e 90’s New Age, pare ora andare a braccetto con un establishment stanco e ben più che normato.

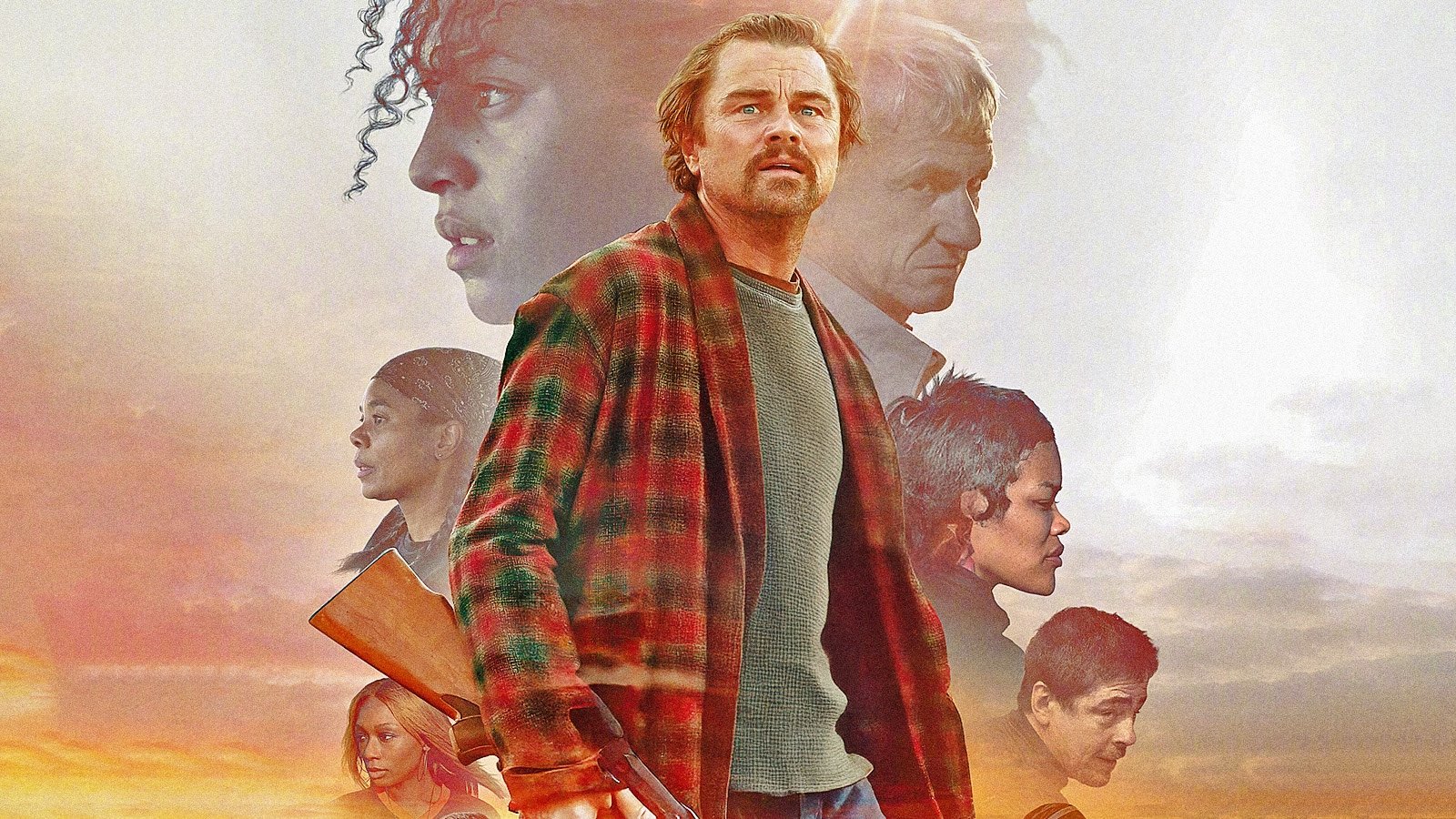

Per portare a termine il suo piano d’attacco il regista statunitense s’affida all’auto annientamento e attonimento di un idealista ma arreso Pat Calhoun (Leonardo di Caprio), che ora vive sotto la falsa identità di Bob Ferguson nella “città-santuario” di Baktan Cross – in cui poche cellule attive del suo ex movimento dei French 75 radunano e proteggono un’umanità varia in fuga dal rimpatrio forzato e dall’esercito – , assieme alla figlia Charlene (ora Willa, interpretata da Chase Infiniti). I due si troveranno a sfuggire dalle grinfie dell’impacciato, violento, gaudente e voglioso generale dell’esercito Steven J. Lockjaw (un sorprendente Sean Penn tra il Terminator di Schwarzenegger e lo Charlot di Chaplin) grazie all’aiuto dell’organizzata ed equilibrata ex rivoluzionaria Deandra (un’ottima Regina Hall che, come Marlon Wayans nell’imminente Him di Justin Tipping, dai passati in Scary Movie passa qui a contesti ben più cupi) e dal maestro di karate della giovane Willa, il messicano “Sensei” Sergio (Benicio del Toro)…semplicemente il più incredibile, pacato, divertente e risoluto personaggio del film.

I personaggi rilevanti non sono finiti qui. Evitiamo però di enumerarveli uno a uno perché questo significherebbe svelarvi tanto di una prima fase del film che getta le basi per la vicenda “vera e propria” – ossia questa che v’abbiamo brevemente accennato – , finendo per rovinarvi tanto dell’evento e del personaggio (di cui sveliamo solo il volto dell’interprete, ossia una focosa, testarda e indomabile Teyana Taylor) che fanno appunto da detonazione, tanto alle vicende narrative quanto a quelle concettuali alla base del film.

Per un film tanto ricco di personaggi, come pure lo era Licorice Pizza (2021), Anderson impara da quello che forse era l’unico lieve difetto del suo precedente capolavoro, dinamizzando ritmi e movimenti al passo di sparatorie, attentati, incursioni, rapine, fughe in camere nascoste – abitate dalle innumerevoli famiglie a carico del buon cuore e della protezione di Sensei Sergio – o sui tetti, oltre a una tra le migliori scene di inseguimento in auto della storia del cinema. E non mancano neanche la sottile ironia, rimandi politici più o meno velati o grasse risate, in un panopticon di caratteristiche opposte e collaboranti alla varietà dell’espressione dei personaggi, come pure a quella del film in toto. Ed è dunque così che ogni carattere è sfruttato al massimo del suo potenziale variabile, funzionale ora a questa e ora a quella variazione stilistico-emozionale, in scene che le posseggono tutte ogni volta, continuamente ricalibrandone i rapporti perché – a discapito della citata molteplicità di stimoli – si arrivi sempre al mood adeguato a questo o a quel momento del racconto.

Non a caso abbiamo citato il meraviglioso Licorice Pizza, bensì suggeriamo di considerare quest’ultima opera del nostro autore quale diretta prosecuzione di quella feroce critica, di quella disillusione, di quella malafede in tutti e di quella sfiducia nelle istituzioni – con annesse prime evidenti e dinamiche maggiorazioni di varietà e mobilità della macchina da presa – che qui Anderson espande anche ai rivoluzionari, al lato opposto della barricata di cui pure ha fatto parte e da cui si sente tradito, che si sente di aver tradito nonostante l’indipendenza che ancora dimostra tra i più alti ranghi di Hollywood – lontano da quella rivoluzione culturale di cui pare aver scordato la frase in codice…vedete il film e capirete – .

Insomma PTA s’è arrabbiato, forse con gli Stati Uniti, forse con sé stesso, fatto sta che la foga di successo del Daniel Day-Lewis ne Il petroliere (There Will Be Blood, 2007), la frastornata eppur poetica e naufragante resa del Joaquin Phoenix di The Master (2012), in cerca di risposte sino all’assurdo al contrario del Phoenix di Vizio di forma (Inherent Vice, 2014), che nel baluginante trip dei Sessanta immaginava quell’assenza di risposte come vera speranza di libertà; tutto ora è passato per lo sdoganato homo homini lupus di Licorice Pizza, per quell’inquietudine che attanaglia le sorti degli Stati Uniti a tal punto che in Una battaglia dopo l’altra, ascoltando il sensei, la vera libertà è non avere paura.

In questo film tutti sono ostaggi di uno stato che assegna ad ognuno la sua paura: Bob ha paura del futuro e del pericolo che minaccia sua figlia, Deandra ha paura di fallire, il generale teme di non essere ammesso al club d’elite occulta de I Pionieri del Natale – società di facoltosi uomini bianchi segregazionisti che bypassano regole e burocrazia nel nome del diritto di sangue “puro americano” –, l’oscura rivoluzionaria che non riveleremo teme il calore del tradizionale perché non aderisce al destino che la vede più valorosa prosecutrice di una stirpe di indefessi rivoluzionari, e così via.

Sergio non ha paura, però, perché lui è messicano e loro sono «assediati da secoli», così come dichiara di non aver paura Willa, cercando di convincersene in ogni modo.

Impersonatosi forse tanto con l’ex rivoluzionario Bob, tanto quanto col bramoso e aspirante membro dell’elite Lockjaw, non è un caso che Anderson abbia dichiarato di aver scritto questo film a stretto contatto con le idee della figlia, di una generazione che vede capace di convincersi di non credere alla paura, al contrario degli arrivisti giovani di Licorice Pizza – da cui la protagonista, Alana Haim, fa capolino anche in Una battaglia dopo l’altra, tra i membri del French 75 – , e come Willa, a cui si demanda la speranza in una nuova rivoluzione, stavolta vincente perché equilibrata e di forme altre rispetto alle strutture che si vogliono abbattere.

S’è già letto in giro che, secondo molti, con questo suo ultimo film Paul Thomas Anderson abbia firmato il suo “romanzo americano”, commettendo a nostro avviso l’errore di non comprenderlo in una vera e propria “saga statunitense” che – a partire da Il petroliere e passando per tutti gli altri film citati finora – ha raccontato e continua a raccontare la presa di coscienza di uno statunitense sugli Stati Uniti, e di questi su loro stessi, tra promesse, bugie, illusioni e peccati da cui l’autore non si tira fuori affatto, in una rassegna di variazioni sui classici del racconto a stelle e strisce dallo storico alla vicenda del veterano, dal noir al coming of age, sino a questo meraviglioso action.

Insomma, con Una battaglia dopo l’altra Anderson prosegue la discesa profonda nel baratro di una auto-coscienza dolorosa e colpevole, spingendo tanto sulla violenza mostrata quanto su quella epistemica, suggerita e lasciata intendere, gettando nel calderone così tanti elementi – genealogia e trasmissione, storia razziale, immigrazione, sessualità, lotte di classe e di genere, autodeterminazione, violenza, armi, società segrete, segregazionismo ecc. – da far pensare che solo uno come lui sarebbe stato in grado di tirarci fuori qualcosa di eccelso. Eppure, stavolta, intravedere anche una flebile speranza.

Vanno fatti notare, per onestà intellettuale, taluni elementi che potrebbero suonare come avvisaglie di più o meno effettive rigidità dell’autore nei confronti del femminile – spesso si forti ma sconsiderate e al limite dell’insopportabile, oltreché spesso personaggi incapaci di salvarsi o aver successo da sole, seppur non sempre – e del non-binary – c’è un personaggio rispetto cui Bob fa stupide battute riguardo il pronome “them”, che rimarrebbero caratterizzazione di un personaggio credibilmente a metà tra due realtà se non fosse che poi, più avanti, lo stesso sarà unico autore di una soffiata all’esercito – . Sono dettagli apparentemente piccoli ma di rilievo, di certo aderenti ad una apparenza problematica che, probabilmente, solo il tempo e rewatch su rewatch ci aiuteranno a chiarire meglio.

In conclusione, però – e legittime problematizzazioni comprese – , ci troviamo di nuovo di fronte a un film che andrà dritto a incastonarsi nella storia del cinema, rispetto cui è inutile e fuorviante chiedersi già se sarà il film dell’anno agli Oscar o negli illustrissimi listoni – tantopiù che, a fronte dell’immenso talento, lo stesso regista in questione ha vinto assai poco, eppure non lo amiamo di meno per questo – ; piuttosto godetevi l’ultimo volume di questa saga che diciotto anni fa ha preso a raccontare gli ossessivi e ricorrenti incubi della cultura di chi ancora plasma il nostro immaginario – rappresentandola da fine Ottocento sino ai giorni nostri – e lasciatevi liberi di attendere il prosieguo di questa enorme storia, raccontata da questo enorme artista.

E come andrà andrà, in ogni caso, sarà targato PTA.